C’è un concetto caro al mito, con il quale oggi abbiamo sempre meno confidenza, tanto ormai da essere relegato al discorso sacrale: quello di sacrificio. Non siamo abituati a pensarci, perché la nostra civiltà, secondo qualcuno, si fonda sull’illusione dell’et/et. Quella in cui crediamo di poter avere tutto, di esserci liberati dall’aspetto negativo della scelta. Lo spettro di ciò che lasciamo ci turba sempre meno: possiamo avere tutto, essere chiunque, sviluppare ogni aspetto della nostra vita.

Scegliere senza sacrificare. In teoria.

Nella realtà non è proprio così. Il mito antico aveva intuito meglio di noi (ancora una volta), che il sacrificio è un aspetto fondante nell’esistenza umana. Città e regni erano costruiti e mantenuti da un atto sacrificale, di carattere mitico o rituale. Così anche dal punto di vista individuale ciò che sacrifichiamo è ciò che ci permette di diventare quel che siamo. In ogni momento escludiamo parte delle nostre potenzialità, dedicando di svilupparne altre. Impieghiamo il nostro tempo, le nostre energie, le nostre risorse prendendo una direzione che inevitabilmente esclude tutte le altre.

La costruzione del nostro io procede letteralmente sui cadaveri di ciò che avremmo potuto essere, e che non saremo mai. Proprio per questo il risultato ci è caro, o almeno dovrebbe. In questo senso è forse valido il luogo comune secondo il quale una vita umana deve essere considerata sacra. In quanto distillato irripetibile di tutte le scelte che hanno permesso lo sviluppo di quella forma, di quel percorso, essa è letteralmente consacrata, fatta sacra, da un numero infinito di sacrifici. L’ossessione per le possibilità perdute è per altro stata indagata dalla fantascienza, attraverso il concetto degli universi paralleli. Ma questa è un’altra storia, anzi un numero letteralmente infinito di altre storie. Nonostante le promesse della società dei consumi insomma, non si può avere tutto. Essere qualcuno però certamente sì.

Detto questo, ci sono delle scelte in cui il sacrificio non è costitutivo. Nelle quali cioè qualsiasi rinuncia possibile non porterebbe ad alcun progresso: scelte impossibili, perché in ogni caso ciò che viene escluso è un valore fondamentale e non negoziabile. O su cui, teoria, non dovrebbe essere richiesta alcuna negoziazione. “Scelte di Sophie” insomma, citando il noto film.

Scelte così sono di solito il frutto di prevaricazioni e violenze, il sintomo del ripristino di una logica selvaggia, di un diritto del più forte che l’organizzazione sociale dovrebbe escludere per definizione. Un grosso errore insomma. Il genere di errore che implica grosse responsabilità.

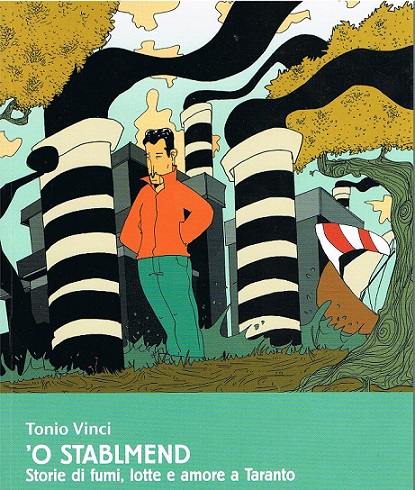

Senza andare troppo lontano, questo ci porta al volume di questa settimana: ‘O Stablmend. Storie di fumi, lotte e amore a Taranto, di Tonio Vinci, è il settimo della collana MIDI della Hazard edizioni (ve ne abbiamo parlato qui e qui).

Lo stabilimento di cui parla il titolo è ovviamente quello famigerato dell’Ilva di Taranto, ormai paradigma del labirinto di contraddizioni drammatiche in cui spesso si avvita la società contemporanea. Lavoro o salute? Produzione o ambiente? Proposta in questo modo, la scelta non può essere fatta, perché finirebbe in ogni caso per ledere un elemento necessario alla vita e allo sviluppo di individui e comunità. Una scelta così non appartiene a quell’aspetto fondamentale di cui parlavamo all’inizio. Sono il frutto marcio di decisioni malaccorte, egoistiche, distruttive. Sono il risultato di un potere che distrugge piuttosto che fondare. Che consuma e fagocita invece di generare.

Ciò non di meno, gli scenari di tali scelte esistono, e anzi oggi si moltiplicano. E l’Ilva con i suoi fumi è ancora lì a ricordarlo. Esse passano attraverso la pelle e le vite di individui e comunità, segnando momenti drammatici di esistenze, lotte, rinunce, dubbi. È proprio in questo modo che ha voluto Tonio Vinci ha voluto raccontare il problema dell’Ilva, dello stabilimento: non attraverso una ricostruzione della complessa vicenda, ma mettendo al centro della scena la tensione, l’incredibile tensione che segna la vita del singolo, al centro di questo ginepraio di contraddizioni.

Michele, il protagonista, è un operaio combattuto fra il rimanere a lavorare in un territorio avvelenato ed andarsene, lasciandosi alle spalle la propria vita e la propria terra. Un dilemma comune a molti giovani del Sud. Attorno a lui, al suo silenzio che riempie le 48 tavole della storia, si aggirano forze contrastanti, che lo spingono in direzioni opposte. Nello sguardo di Vinci, le motivazioni di queste forze sembrano essere sempre doppie, poco chiare. All’apparenza troppo nette per comprendere le piccole indecisioni del protagonista. Questa nettezza, questa cesura che in realtà assomiglia ad una endiadi, è resa graficamente dall’autore attraverso il contrasto tra linee nette e la sovrapposizione di campi di colore. Questi sono infatti molto omogenei, ma sovrapposti nettamente, in continuo contrasto cromatico estremamente violento. Il paesaggio che emerge è un mondo piatto, quasi un teatro di posa, nel quale non trovano spazio le sfumature, e dove le vere motivazioni sembrano sempre celate dietro certi sguardi inquietanti.

Ma se tutto rimane celato, se non c’è spazio per i dubbi e le necessità dell’individuo, Michele dovrà decidere di chi può fidarsi, quale è l’essere umano a cui tiene di più. Che ha più potere su di lui. Così, ancora una volta, all’ombra delle grandi questioni sono gli affetti personali a muovere le scelte più importanti dell’individuo. Quei particolari forse troppo piccoli per essere registrati dalla cronaca e dalla storia, ma decisamente troppo importanti perché l’animo umano possa semplicemente ignorarli. Una fiducia negli affetti personali che guida verso i salti nel buio più drammatici.

E questo è ciò che rende più vero e più amaro il finale.